农业基因组重点实验室的科研平台

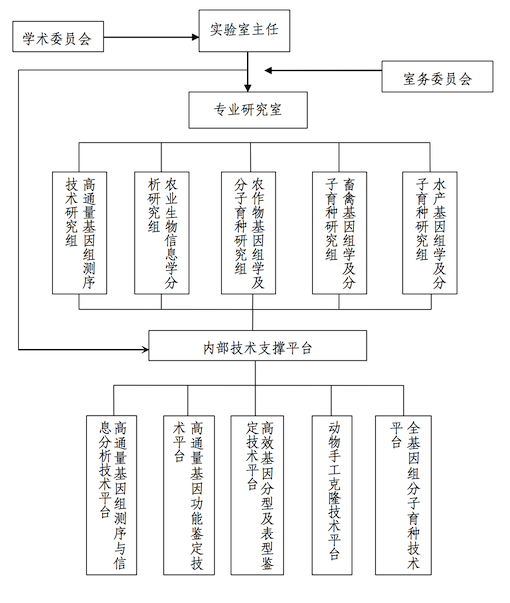

1、实验室的组织架构设置

实验室各专业研究组的主要工作任务如下:

(1)高通量基因组测序技术研究组:主要完成主要农作物、畜禽、水产等农业生物资源基因组测序研究,开发具有针对性的基因组测序策略和技术流程,全面解析目的农业生物的基因组序列,获得基因组序列信息,为实验室开展农业生物基因组学研究、剖析重要农业生物的遗传信息提供数据基础。

(2)农业生物信息分析研究组:利用生物信息学技术对测序平台输出的基因组信息进行组装、拼接并绘制基因组图谱;开发具有针对性的计算机程序,深入分析基因组信息,解析重要农业生物基因组结构,发现遗传规律,预测基因功能;建立基因组数据库,整理和加工所获得的海量基因信息,并搭建基因信息数据文库和网络化交流平台。

(3)农作物基因组学及分子育种研究组:围绕目前农作物产业发展的需要和趋势,以主要粮食作物、经济作物以及重要模式植物为材料,以全基因组信息为指导,高效开发分子标记(如 sv、Indel、SNP 等),绘制高密度的遗传连锁图谱;收集作物核心种质,构建育种群体,开展群体性状调研,收集和整理表型数据;最后,以基因组和表型数据为指导,构建全基因组指导的分子设计育种技术体系。

(4)畜禽基因组学及分子育种研究组:以国内领先的“转基因+手工克隆”技术以及全基因组辅助育种技术为基础,以低成本、高效率、技术操作简单为突破点,努力进行各项技术环节的改进和优化,实现运用分子生物学技术快速培育优质、抗病、特色的畜禽等经济动物新品种。

(5)水产基因组学及分子育种研究组:从事海洋及淡水鱼类、贝类等水产动物基因组研究和重要基因发掘,深层次探究生命的奥秘;发掘海洋生物基因以保护海洋资源;利用转基因和分子育种技术,快速培育出优质、高产、抗逆的养殖新品种。

2、队伍设置

测序技术与生物信息分析团队是华大基因研究院的核心人才团队,固定人员总数为 35 人,博士 7 人,硕士 11 人,学士 17 人。团队带头人王俊教授,现任华大基因执行总裁、深圳华大基因研究院常务副院长,聘任丹麦哥本哈根大学、丹麦奥胡斯大学、北京大学、香港中文大学客座教授。自 1999 年研究生阶段开始,一直从事基因组学和生物信息学的研究,在专业期刊上共发表 136 篇论文,其中第一作者 17 篇,通讯作者 47 篇,总索引 16285 次。在 Science 或 Nature 系列杂志上发表论文 32 篇,总索引 13773,其中通讯或第一作者 23 篇。

农作物分子育种技术团队现有固定人员 42 名,博士 7 人,硕士 14 人,学士 17 人,大专 4 人。带头人为张耕耘博士,毕业于美国罗格斯大学(Rutgers University),任深圳华大基因研究院副院长、华大孵化(S2P)体系-非人方向第一负责人、生命科学事业部/基因组学农业部重点实验室第一负责人。曾主持或参与农业部“948”、国际合作专项、国家科技支撑计划等多个大型科研项目,目前主持的项目 2010 年农业部948 项目(编号:2010-Z31)已顺利结题。在国际一流学术期刊(包括Nature Genetics,Nature Biotechnology 等)发表文章四十余篇、申请国内外专利七十余项。此外,2011 年实验室成功引入杂交水稻专家周承恕研究员,他在湖南杂交水稻研究中心、国家杂交水稻工程技术研究中心从事杂交水稻种子技术研究十余年,期间作为主要人员参与多个重要国家级及省级项目,其中“培矮 64S 的选育与应用”获国家科技进步一等奖、“两系杂交水稻种子体系技术规范”项目获中国标准创新贡献奖二等奖,并曾多次作为顾问受聘于联合国、越南农业部、美国卡捷尔种子公司等国内外组织和企业。

畜禽分子育种技术团队现有固定人员 36 人,其中以中青年为主体,年龄梯次较为合理。其中博士学历 6 人,硕士学历 11 人,学士 16 人,大专 3 人。团队学术带头人为杜玉涛博士,现任深圳华大基因研究院克隆与基因工程平台负责人,华大方舟生物技术有限公司总经理及首席科学家。一直致力于手工克隆技术的研发和改进,带领相关团队建立了国内首家“手工克隆”实验平台,用以进行优质品种的快速繁殖,并借助转基因技术生产转基因克隆动物作为疾病模型;杜玉涛博士目前为国际胚胎移植协会(International Embryo Transfer Society ,IETS )会员,Theriogenology;Animal Reproduction Science;Cryoletter 科研杂志的审稿人,曾在核心期刊共发表学术论文十余篇,其中第一作者 6 篇,共同作者 8 篇,获得国际专利 1 项,国内专利 4 项。曾获“深圳市 2008 年人才驿站双百计划人员”、“广东省地方级领军人才”和“盐田区优秀共产党员”等荣誉称号。

水产生物育种技术团队负责人石琼博士,从事科技研发工作近 20 年,曾在日本、香港、美国多个国家从事科研工作,领域涉及基因组学、水生生物学、生化与分子生物学、比较内分泌学等。在国内外学术刊物发表论文 40 余篇,主持和参编专著各 2 部,获省部级科技二等奖 1 项。长期担任国际学术杂志General and Comparative Endocrinology 的特约审稿人。石琼博士 2010 年 5 月份全职回国后,开始海洋水产技术平台的规划和组建工作。现已组建成 37 人构成的核心研发团队,其中博士 6人,硕士 12 人,学士 16 人,其他 3 人。团队平均年龄 28 岁,研究方向涉及水产养殖与分子育种、海洋药物、海洋微生物和海洋生态。

3、现有科研条件

(1)基因组测序及生物信息分析技术平台实验条件及设备

华大基因基因组测序中心目前拥有国际先进水平的高通量测序仪Illumina HiSeq 2000 137 台、AB SOLiD System 17 台,Ion Torrent 测序系统 1 台,日产数据量超过 5T,目前开展的应用研究有:DNA 测序、Small RNA 测序、转录组测序、数字化表达谱测序、ChIP-Seq、DNA 甲基化、目标区域捕获测序、宏基因组测序等。生物信息分析中心即华大高性能计算中心,现阶段拥有数个大型生物信息学超级计算中心,总峰值计算能力212T flops,总内存 32.7 TB,总存储 17 PB,为大量的数据产出、处理和分析提供稳定的计算支持,每天产出 300G 的基因组序列数据。

(2)各农业技术平台实验条件及设备

为支持研究工作的开展,各个农业技术平台配备了分子实验室、十万级无菌室、暗培养室、光照培养室、高洁净度组培室,动物转基因实验室、动物克隆实验室等。实验室内配备的各类高精仪器包括冷冻干燥机、ABI applied 定量 PCR 仪、bio-rad PDS-1000/HE™基因枪、人工气候室、正立型显微镜、细胞融合仪、显微手术刀、二氧化碳培养箱、显微镜加热台等专业技术设备。

(3)育种基地等配套设施

植物育种基地:为建设我国农业基因资源深层次挖掘与利用的大平台,发展农业生物产业特别是高科技种业,为创新型国家建设提供科技和产业支撑,深圳市人民政府与中国农业科学院、华大基因研究院共建中国农业科学院深圳生物育种创新研究院,深圳市人民政府提供了 1200 亩农田,作为各个参与单位的育种用地,从而解决了育种项目的用地紧缺问题,为育种项目顺利开展提供用地保障。

动物育种基地:为支持动物育种实验的开展,华大在广东省惠州市建有惠东实验基地。基地拥有现代化的动物手术室、捡卵室、定位栏、产床、饲养鸡卫生、安全设备等可满足动物育种实验以及新品种培育的需要。

水产育种基地:华大正在筹建位于深圳大鹏新区的水产研究中心,该中心位于正在建设中的生物育种产业化基地园区内,临近大鹏海域。研究中心具有良好的自然条件,是开展水产研究和品种培育的理想之地。该水产中心将以石斑鱼为研究和开发重点。